Il 20 aprile scorso, la nostra concittadina ha conseguito la laurea in Infermieristica; di seguito, un riassunto della sua tesi

Com’è ormai noto ai nostri lettori più affezionati, da diversi mesi, con cadenza variabile, dedichiamo spazio alle tesi di laurea, alle ricerche e ai papers scientifici inerenti alla nostra città e/o realizzati da dottori e ricercatori turesi di qualsiasi facoltà ed ambito. Nel corso del tempo, ci siamo occupati di pedagogia, storia, comunicazione, sport, fisica, medicina, ingegneria, turismo, telecomunicazioni, sociologia urbana, fashion design, informatica, scienze naturali, gestione delle risorse umane ecc.

“NON È SOLTANTO UN PROBLEMA DI SALUTE”

Quest’oggi vogliamo occuparci di Arianna Cassotta, 24 anni il prossimo 20 agosto, laureatasi in Infermieristica presso l’Università degli Studi di Ferrara con una tesi in Infermieristica Pediatrica, intitolata “Assistenza al bambino con febbre da neutropenia chemio-indotta: interventi di educazione terapeutica rivolti alle famiglie”.

Procedendo con ordine, prima di chiarire cosa sia la neutropenia chemio-indotta e le tecniche educativo-terapeutiche osservate dalla nostra concittadina, le chiediamo quali siano state le ragioni che l’hanno poi spinta ad operare questa scelta: «Il motivo per cui ho scelto di realizzare questa tesi deriva da una mia esperienza di tirocinio nel reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara; ripercorrendo questa mia vicissitudine, ho esposto all’interno della tesi il ruolo dell’infermiere nel reparto di Oncoematologia Pediatrica, chiamato nella sua routine lavorativa ad erogare assistenza di tipo tecnico e psicologico, sia al paziente, sia alla sua famiglia, occupandosi dello stesso anche al momento della sua dimissione, attraverso l’educazione terapeutica».

Una serie di responsabilità, quindi, oltremodo delicate che, logicamente, si traducono in doveri non semplici: «La diagnosi di una patologia oncologica in età pediatrica non solo rappresenta per il bambino e la famiglia un problema di salute, ma coinvolge molteplici aspetti della loro vita. Nel caso specifico dell’oncologia pediatrica, la relazione e la comunicazione genitore-figlio risultano essere determinanti nel promuovere l’adesione e l’adattamento positivo alla patologia da parte di entrambi ed altrettanto fondamentali nel permettere al paziente e alla sua famiglia l’acquisizione di tutto ciò che è necessario per conoscere la malattia e, quindi, assumere decisioni con lucidità».

Questione tutt’altro che agevole considerato il carico emotivo da affrontare dinanzi ad un tumore che, impietoso, decide di interrompere la quiete di una famiglia, minacciando di strapparne via il frutto più prezioso.

NEUTROPENIA E TUMORI IN ETÀ PEDIATRICA

Chiarite le motivazioni essenzialmente umane alla base di questo lavoro, ci addentriamo nei principali contenuti della tesi.

Cos’è la neutropenia e qual è il nesso che lega questa patologia ai tumori?

«La neutropenia consiste sostanzialmente nella diminuzione del numero dei granulociti neutrofili, uno dei 5 tipi di globuli bianchi che circolano nel sangue periferico, che a causa di questa patologia scendono al di sotto del limite inferiore di normalità di 1800 per microlitro. Come tutti sanno, il più comune trattamento usato nella cura dei bambini con tumore, è la chemioterapia che, però, può provocare effetti collaterali importanti, la cui entità può variare da soggetto a soggetto. Tra i molteplici effetti collaterali del trattamento chemioterapico, la neutropenia chemio-indotta (ovvero causata dalla chemioterapia) è una complicanza comune.

Il periodo di neutropenia chemio-indotta, quindi, rappresenta la fase di maggior rischio di infezione nel percorso terapeutico dei bambini affetti da patologia oncologica, in quanto l’immunodepressione, data dalla depressione del midollo osseo e la relativa diminuzione di globuli bianchi, sottopone il bambino ad un elevato rischio infettivo. In presenza di neutropenia, infatti, la febbre rappresenta il sintomo che compare più frequentemente. La neutropenia febbrile è una condizione clinicamente rilevante che influisce sia dal punto di vista terapeutico che sulla qualità di vita del paziente, e può determinare ritardi e riduzioni della dose chemioterapica, nonché aumento della morbilità e mortalità. Si manifesta di solito dal settimo al decimo giorno dopo il ciclo di chemioterapia, e in questo periodo la frequenza delle osservazioni deve essere incrementata. La febbre nel contesto di una neutropenia profonda è un’emergenza medica che richiede un trattamento immediato e aggressivo basato sull’impiego di terapie antibiotiche combinate a largo spettro».

GLI INTERVENTI TERAPEUTICI RIVOLTI AI PAZIENTI E ALLE FAMIGLIE

Per quanto concerne, invece, gli interventi terapeutici rivolti al paziente e alla sua famiglia?

«Trattasi di una pratica articolata e complessa che presuppone l’esistenza di una corretta informazione e di un buon livello di comunicazione tra paziente e professionisti sanitari. Alle famiglie dei giovani pazienti, inoltre, devono essere trasmesse informazioni per poter acquisire nuove conoscenze e abilità per prendersi cura del bambino a casa in sicurezza. A tal proposito, al fine di avere un quadro completo della realtà dell’oncologia pediatrica è stata effettuata una revisione della letteratura consultando diverse banche dati biomediche, dalle quali sono stati selezionati 125 articoli poi da me inclusi nella tesi».

Cosa suggerisce la letteratura scientifica?

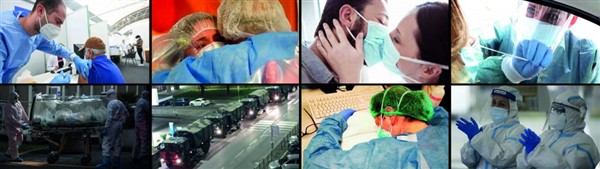

«Dalla letteratura, emerge l’importanza dell’osservazione dello stato generale del bambino, comprendente il suo comportamento e le sue attività poiché, molto spesso, segni precoci di malessere; inoltre, la famiglia viene anche addestrata a fare un controllo generale giornaliero della pelle, della temperatura corporea, della mucosa orale e del punto d’inserzione del catetere venoso centrale, qualora fosse presente. Durante i periodi che il bambino trascorre a domicilio, le misure preventive sono legate all’osservanza di un’attenta igiene delle mani e del cavo orale del bambino, nonché igiene delle mani delle persone che lo circondano e cura dell’ambiente circostante. Come tutti noi abbiamo imparato negli ultimi mesi alla luce delle misure restrittive date dalla pandemia in corso, un certo livello di distanziamento sociale e la riduzione dei contatti fisici rappresentano una forma di prevenzione importante per difendersi dalle infezioni; soprattutto in questo periodo, ciò sottintende all’adozione di misure atte a tutelare il paziente durante la normale vita quotidiana, come ad esempio evitare ambienti chiusi ed affollati, indossare la mascherina facciale monouso, evitare visite di parenti ed il contatto con persone affette da malattie trasmissibili per via aerea. Al contempo, è opportuno fornire ai genitori una buona comprensione della malattia, delle possibili complicanze date dal trattamento, ed accertarsi che tutte le persone coinvolte, direttamente o indirettamente, in questa fase del trattamento abbiano la capacità di auto ed etero valutazione nel riconoscimento dei sintomi e la capacità di adattamento alla terapia. Concludendo, appare chiaro che un percorso di cura adeguato ed efficace richieda necessariamente il coinvolgimento del bambino e della sua famiglia; l’educazione terapeutica, pertanto, rappresenta un processo di apprendimento fatto di conoscenze e competenze necessarie per la gestione degli effetti collaterali della terapia, al fine di limitare l’insorgere di eventuali complicanze e parallelamente favorire il coinvolgimento attivo e responsabile dei pazienti e delle famiglie nella cura».

LA SEDUTA DI LAUREA ED IL FUTURO

A proposito del poc’anzi citato Covid-19, come nel caso di tanti altri incoronati da un anno a questa parte, anche la seduta di laurea della dott.ssa Cassotta, svoltasi il 20 aprile scorso, non è stata risparmiata ed ha dovuto difatti avere luogo con modalità a distanza, seppur – racconta la nostra intervistata – «circondata dall’affetto della mia famiglia e virtualmente supportata dai miei amici». Attualmente, infatti, dopo aver trascorso i tre anni universitari nella città estense, Arianna è tornata a vivere a Turi, anche se a Ferrara un giorno potrebbe decidere di farvi ritorno, pandemie e progetti personali permettendo; a tal riguardo spiega: «Per il futuro sono certa di voler continuare con la formazione, per crescere ancor più professionalmente».

“UN PERCORSO UMANO, ANCOR PRIMA CHE PROFESSIONALE”

Tornando nel merito della sua tesi di laurea, conclude: «Prendersi cura del bambino oncologico è indubbiamente uno degli ambiti più difficili dell’intera assistenza infermieristica, in cui si è non solo nella condizione di doversi rapportare con un bambino malato che potrebbe non farcela, ma ci si ritrova anche a dover far fronte al disagio dei suoi familiari, bisognosi di rassicurazioni e supporto in un momento estremamente delicato. Fare tirocinio in un reparto di oncologia pediatrica è un’esperienza che ti segna per tutta la vita; lì, ogni giorno, gli infermieri si fanno scrupolosamente carico del dolore e delle paure più intime dei bambini e dei loro genitori. Con orgoglio posso dire di esser stata partecipe di diversi casi clinici e protagonista attiva del momento cruciale in cui il mondo della formazione si intreccia con le complesse dinamiche che caratterizzano quello del lavoro. Tutt’oggi sono grata a quella che per me ha rappresentato un’esperienza di studio e di vita. Un percorso umano, ancor prima che professionale».

LEONARDO FLORIO